现代化产业体系是推动经济高质量发展的关键支撑。党的二十大报告明确提出要加快建设现代化产业体系,强调其在构建新发展格局中的核心地位。

现代化产业体系是推动经济高质量发展的关键支撑。党的二十大报告明确提出要加快建设现代化产业体系,强调其在构建新发展格局中的核心地位。

2月13日,在全省行业协会商会助力现代化产业体系建设系列活动上,中山大学管理学院教授、博士生导师曹春方围绕《以科技创新引领现代化产业体系建设》主题,向参会企业家,行业协会、商会代表授课。从专业学术视角深入剖析现代化产业体系建设与发展的关键要点。

现代化产业体系是高质量发展的关键

现代化产业体系不仅是国家经济实力和国际竞争力的体现,更是推动经济高质量发展的关键所在。党的二十大报告明确提出要“建设现代化产业体系”,并将其作为加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要内容。

现代化产业体系具备丰富内涵。曹春方介绍,从 “现代化” 维度审视,要求技术和组织方式不断革新,呈现智能化、绿色化、融合化特征,以适应技术革命和全球化趋势,保障产业体系的自主性、安全性和可持续性。

从“产业体系” 角度理解,强调有机协同、层次高端、特色鲜明且融合集群化,避免产业发展的零散割裂、层次低端、无序发展和同质化问题。现代化产业体系由现代化的工业、农业、服务业和基础设施构成,是经济发展的 “四梁八柱”,对经济高质量发展起着支撑作用。

中山大学管理学院教授、博士生导师曹春方。

改革开放初期,我国凭借劳动力成本优势,大规模出口劳动密集型产品,实现了经济的高速增长。然而,随着全球技术革命和产业变革的加速推进,这种传统的增长模式已面临瓶颈。

曹春方分析指出,通过构建现代化产业体系有助于提升国家在全球产业链中的地位,增强自主性和安全性。通过自主创新突破关键技术瓶颈,我国可重塑全球产业链分工优势,避免被锁定在低端产业分工中。

近年来,我国经济发展逐渐转向创新驱动,强调通过技术创新和产业升级来提升经济的质量和效益。这一转变不仅符合全球经济发展的趋势,也是我国实现经济高质量发展的必然选择。在此背景下,建设现代化产业体系成为推动我国经济发展的重要战略。

广东作为我国经济的重要引擎,同样将建设现代化产业体系作为经济工作的重中之重。从广东省两会,再到全省高质量发展大会,建设现代化产业体系已成为广东经济发展的核心议题。2025年2月5日,中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》,为全省现代化产业体系的建设提供了明确的行动指南。

新质生产力驱动现代化产业体系建设

新质生产力是推动现代化产业体系建设的核心动力,它源于技术革命性突破、生产要素创新性配置和产业深度转型升级。曹春方指出,提升全要素生产率(TFP)是新质生产力的核心标志。

全要素生产率(TFP)是经济学中衡量生产效率的指标,表示在给定资本和劳动等要素投入下,产出的额外增长部分。技术进步和资源配置效率优化是提升TFP的主要来源。相关学者研究显示,近年来,我国全要素生产率对经济增长的贡献率呈下降趋势,成为经济增速放缓的关键因素之一。

曹春方指出,我国在不同产业的TFP水平与发达国家仍存在差距,特别是在高端制造业和服务业领域,提升空间较大。通过深化经济体制和科技体制改革,打通束缚新质生产力发展的堵点卡点,建立高标准市场体系,创新生产要素配置方式,让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动,可以大幅提升TFP。

具体而言,这包括传统产业的数字化转型升级和新兴产业、未来产业的培育布局两个方面。在建设现代化产业体系的过程中,传统产业的数字化转型和智能化升级是不可或缺的一环,要积极运用数字技术、绿色技术改造提升传统产业,推动其向高端化、智能化、绿色化转型。

新兴产业是现代化产业体系的重要组成部分。曹春方强调,通过加强基础研究和关键核心技术攻关,超前布局重大科技项目,培育一批具有核心竞争力的战略性新兴产业。通过传统产业与新兴产业的协同发展,形成优势互补、相互促进的产业格局。

政策要素双轮驱动 区域协同优化布局

现代化产业体系建设需要政策工具创新与要素配置优化协同发力。曹春方指出,近年来,我国的产业政策正在从差异化、选择性向普惠化、功能性转变。强调通过优化资源配置、完善市场机制来推动产业发展。这有助于激发市场活力,促进产业间的公平竞争和协同发展。

在政策工具方面,曹春方提出,我国需要进一步完善税收优惠、财政补贴等政策,综合整治“内卷式”竞争,规范地方政府和企业行为。同时加强知识产权保护,营造良好的创新环境。

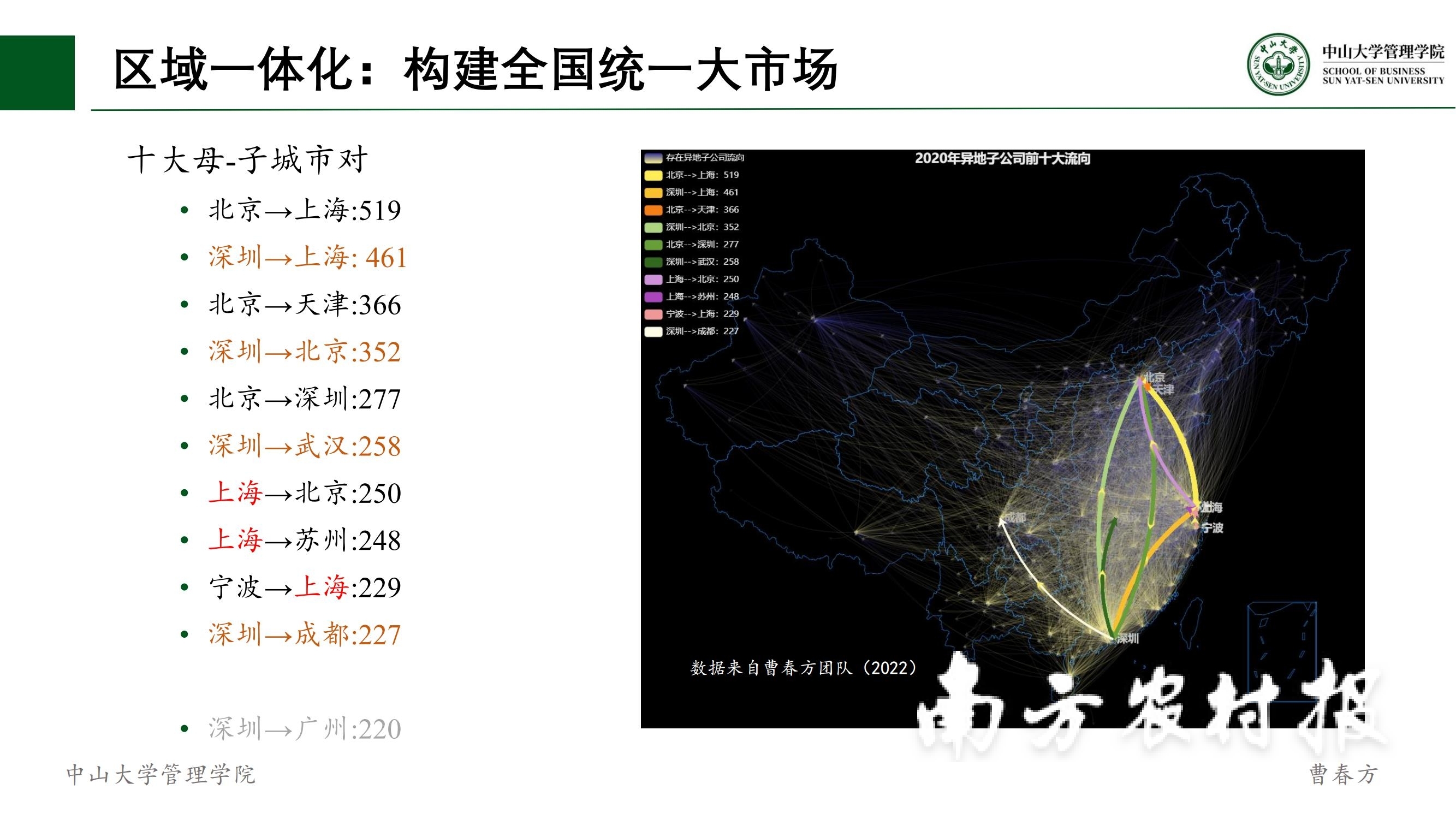

区域协调协同是现代化产业体系建设的重要保障,曹春方提出,广东企业要加强区域间的合作与交流,构建全国统一大市场,实现资源的优化配置和产业的合理布局,推动形成优势互补、协同发展的区域产业格局。同时,还要加强区域间的产业对接与合作,强化与其他省份在产能拓展、产业链延伸、市场渠道开拓等方面合作,共同打造具有国际竞争力的产业集群。

资源要素是现代化产业体系建设的基础支撑。《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》提出,要加强财政金融保障,多渠道统筹资金支持现代化产业体系建设;优化用地用林用海用能审查审批机制,为基础设施建设提供有力保障;建立以产业需求为导向的学科动态调整机制,推动高校专业设置与产业发展精准对接,大力引进和培育高层次人才、卓越工程师和产业“新工匠”,为现代化产业体系的建设提供充足的资源要素支撑和人才保障。

摄影:南方农村报记者 吴秒衡

采写:南方农村报记者 任峻男

来源:南方农村报在线资本分配杠杆